Esse é um trecho do livro “Os Ingleses“, de Peter Burke e Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke, publicado pela Editora Contexto

Quem são os ingleses? Como são? Tolerantes ou preconceituosos, gentis ou agressivos, silenciosos ou falantes? Como eles se imaginam e como os outros os veem?

CARÁTER NACIONAL?

Costuma-se dizer que é o estudo do “caráter nacional” que pode responder a essas questões. Muitas pessoas, de dentro e de fora da Inglaterra, acreditam na existência de um “caráter nacional”, por analogia ao caráter individual. Em 1951, por exemplo, o Festival of Britain (Festival da Grã-Bretanha), organizado pelo governo como parte de seu programa de recuperação pós-guerra, evocou o “caráter britânico”, identificando o amor pela natureza e pelo lar como algo especificamente britânico, tão britânico quanto “a excentricidade e o humor britânicos”. Em 2003, um comunicado oficial do governo sobre cidadania ainda empregava a fórmula “caráter nacional”. Para os próprios ingleses, desde o início do século XVIII, o personagem John Bull, homem do campo simples, pesadão, honesto, franco e carnívoro personifica esse caráter. A criação desse tipo coincide com o momento em que o bife britânico passou a ser sinônimo da afluência comercial dos ingleses, traço que, ao lado do seu amor à liberdade, os distinguiria de seus vizinhos e inimigos, os franceses. Entre estes, os ingleses passaram a ser conhecidos como “les rosbifs” (“os rosbifes”).

Alguns estrangeiros, por sua vez, tendem a caracterizá-los como reservados, hipócritas, satisfeitos consigo mesmos, pouco sociais e desinteressados por sexo. Um historiador e professor universitário holandês, que viveu na Inglaterra nos anos 1920 e 1930, escreveu sobre os “ingleses rudes, ignorantes, limitados, previsíveis, teimosos, pragmáticos, silenciosos e confiáveis”.

ESTEREÓTIPOS

Em contraste, outros estrangeiros, como o brasileiro anglófilo Gilberto Freyre, acreditam que tais descrições são estereotipadas. Incomodado com a visão que vigorava no Brasil sobre os ingleses, Freyre procurou, em sua obra de 1948, Ingleses no Brasil, combater o que chamou de “meias-verdades”. Defendendo-os contra aqueles que os acusavam de ser irreparavelmente hipócritas, etnocêntricos, secos, insulares e gananciosos, argumentou que aqueles que assim os qualificavam davam a público uma visão completamente distorcida. Ela poderia ser facilmente desmontada por um estudo cuidadoso dos muitos ingleses que se estabeleceram no Brasil durante o século XIX e que foram exemplares em honestidade, altruísmo, cosmopolitismo etc.

Estereótipos como os mencionados, fornecendo imagens do inglês ou da inglesa típicos, podem não ser completamente falsos, mas, na melhor das hipóteses, são parciais, como aliás são todos os estereótipos que, simplificando a complexidade das coisas, exageram aspectos da realidade e acabam sendo, quando muito, “meias-verdades”. Quase todos os traços atribuídos por alguém ao inglês já foram criticados por outros como sendo apenas mito. Além disso, se considerarmos que esses traços supostamente gerais diriam respeito a quase 64 milhões de pessoas – a população da Grã-Bretanha em 2015 –, é óbvio que um altíssimo grau de variedade deve ser considerado em qualquer descrição.

Estereótipos como os mencionados, fornecendo imagens do inglês ou da inglesa típicos, podem não ser completamente falsos, mas, na melhor das hipóteses, são parciais, como aliás são todos os estereótipos que, simplificando a complexidade das coisas, exageram aspectos da realidade e acabam sendo, quando muito, “meias-verdades”. Quase todos os traços atribuídos por alguém ao inglês já foram criticados por outros como sendo apenas mito. Além disso, se considerarmos que esses traços supostamente gerais diriam respeito a quase 64 milhões de pessoas – a população da Grã-Bretanha em 2015 –, é óbvio que um altíssimo grau de variedade deve ser considerado em qualquer descrição.

Levando em conta essas qualificações e precauções sobre a ideia de “caráter nacional”, as generalizações aqui feitas nada mais serão que relativas, sugerindo que os ingleses tendem a se comportar de certa maneira, mais do que pessoas de outros lugares. Como em qualquer outra nação, eles se assemelham menos a um indivíduo e mais a uma família, na qual personalidades diferentes coexistem e se chocam, apesar de todas as semelhanças familiares. E, sendo as generalizações relativas, elas dependem em grau considerável da posição onde se coloca o observador. O que pode surpreender visitantes brasileiros, por exemplo, pode não causar nenhuma surpresa a um sueco e vice-versa.

OS INGLESES EM MUDANÇA

De qualquer modo, é necessário lembrar que grandes mudanças culturais e sociais, causadas, entre outras coisas, pela migração maciça após a Segunda Guerra Mundial, estão tornando obsoletos alguns dos estereótipos tradicionais. A ideia do inglês fleumático, por exemplo, que poderia ter sua parcela de verdade no século XIX, quando somente as classes média e alta viajavam para fora do país e disseminavam essa imagem do “caráter nacional”, obviamente perdeu relevância numa época em que fãs de futebol arruaceiros (os chamados hooligans) perturbam as cidades europeias, de Barcelona a Istambul. Há alguns anos, esse caráter supostamente fleumático do inglês foi desmentido numa ocasião memorável: o funeral da princesa Diana. As flores jogadas durante todo o cortejo funerário, as velas acesas e as oferendas votivas deixadas nos pequenos altares erigidos espontaneamente pela população país afora, enfim, todas as demonstrações abertas de sentimentos de amor, de perda e de horror diante de sua trágica morte foram seguramente “não inglesas”. O circunspecção e o silêncio digno da multidão que acompanhou o funeral talvez tenham sido o único aspecto não surpreendente da ocasião e revelador da “inglesidade” dos espectadores.

IDENTIDADE E IMAGINAÇÃO

Enfim, este livro pode ser mais bem descrito como um ensaio sobre a identidade do povo inglês, ao invés de sobre seu caráter. Em outras palavras, este livro tenta descrever e interpretar a cultura inglesa; cultura no sentido de um modo de vida e de valores, normas e expectativas nela expressos. É verdade que muitos indivíduos desafiam essas normas algumas vezes e alguns poucos as desafiam praticamente sempre, mas as normas ainda fornecem um guia aproximado do comportamento cotidiano. De qualquer modo, no que se segue, será impossível não falar que “o inglês” ou “os ingleses” fazem ou gostam de fazer certas coisas; mas o que queremos dizer com isso é que a cultura na qual nasceram ou para onde migraram os encoraja a gostar dessas coisas ou a fazê-las.

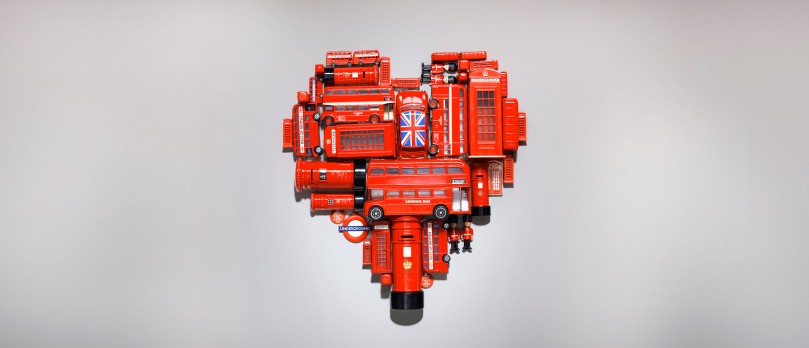

mais recente, com linhas modernas, ainda mantém duas características tradicionais: a cor vermelha e os dois andares.

Muitos ingleses e estrangeiros têm uma vívida ideia da “inglesidade”, ou seja, de certos símbolos que definem a cultura inglesa e que algumas vezes foram (e ainda são) explorados por razões econômicas e políticas. Em 1951, por exemplo, o ano do Festival of Britain, o governo enviou uma frota de ônibus vermelhos de dois andares, tão caracteristicamente londrinos, numa turnê pelo continente, a fim de atrair mais compradores para os produtos nacionais.

LISTAS DE “ANGLICIDADE”

Quatro famosas descrições da cultura inglesa, vindas de dentro dela, foram em parte provocadas pela Segunda Guerra Mundial e pela necessidade de tornar explícito aquilo pelo qual a nação estava lutando. Em geral bem-humoradas, elas são reveladoras de uma habilidade do povo inglês já muitas vezes apontada e louvada por seus admiradores: mais do que nenhum outro, segundo eles, este é um povo que sabe rir de si mesmo.

de East Anglia. Segundo alguns estudiosos, o nome é associado à figura da cabeça humana ornamentada com folhas, que simboliza a interdependência entre o homem e a natureza.

O escritor George Orwell, mais conhecido pelo seu romance pessimista sobre o futuro, 1984, descreveu o que chamou de “civilização inglesa” em termos de “cafés da manhã substanciosos e domingos sombrios, de cidades enfumaçadas e de ruas sinuosas, de grandes campos verdes e esguias caixas de correio vermelhas”, não esquecendo “uma deliciosa xícara de chá” e o pub, que descreveu como “uma das instituições básicas da vida inglesa”. Quanto aos ingleses, Orwell imaginou que um visitante estrangeiro iria rapidamente notar sua “insensibilidade artística, gentileza, respeito pela legalidade, suspeita em relação a estrangeiros, sentimentalismo em relação a animais, hipocrisia, distinções de classe exageradas e obsessão por esporte”.

O poeta e crítico T. S. Eliot, um norte-americano que se tornou cidadão britânico (e alguns diriam, mais inglês do que os próprios ingleses), descreveu a cultura inglesa por meio de outra miscelânea de itens: Derby Day (uma corrida de cavalos), Regatta Henley (tradicional competição de remo entre Cambridge e Oxford), Cowes (uma corrida de iates), uma final de Campeonato de Futebol, queijo Wensleysdale, beterraba no vinagre, igrejas góticas do século XIX e música de Elgar (compositor de um famoso hino nacional não oficial).

Outro poeta e crítico inglês, John Betjeman, incluiu em sua lista – feita durante a Segunda Guerra Mundial – instituições e experiências que considerou tipicamente inglesas, como a Igreja Anglicana, os Women’s Institutes (clubes femininos apartidários devotados a atividades voluntárias e de ensino), os bed & breakfasts1 de vilarejos, as estações de trem rurais e “o som do cortador de grama nas tardes do sábado”.

Um pouco mais tarde, em 1956, o historiador de arte alemão, Nikolaus Pevsner, que fez da Inglaterra o seu país adotivo (e que reaparecerá muitas vezes neste livro), descreveu a “inglesidade” em termos de “understatement, aversão a estardalhaços, desconfiança da retórica […], independência pessoal, liberdade de expressão, sábias conciliações, […] uma fé eminentemente civilizada na honestidade e no jogo justo, capacidade de enfrentar uma fila com a maior paciência, […] e o conservadorismo aberto e convicto, visível no uso das perucas nos tribunais e das becas nas escolas e universidades” (nos anos 1950, os professores das escolas secundárias ainda usavam becas nas aulas).

Understatement, essa peculiar maneira inglesa de falar de forma moderada, que se caracteriza pela atenuação, abolindo qualquer manifestação de drama ou excitação, é um traço de “inglesidade” frequentemente listado. Exemplos significativos são as tão usadas expressões “not bad” e “not bad at all” – que, diferentemente do que dizem de modo literal, em geral significam “ótimo” e “magnífico” na linguagem comedida inglesa. A “sábia conciliação” apontada por Pevsner é uma característica louvada também por outros observadores estrangeiros, que são seduzidos por um país que, avesso a extremos e inclinado a equilibrar antagonismos de todo tipo, teria inventado a “tradição de conciliação” e as “revoluções brancas”, sem sangue.

Como historiador da arquitetura, Pevsner também chamou a atenção para “janelas que nunca fecham direito e aquecimentos que jamais aquecem” (felizmente, essas não são mais marcas características da “inglesidade”).

Sobre a “aversão a estardalhaços” (fuss para os ingleses), apontada por Pevsner como traço distintivo do caráter britânico, o próprio título da comédia de Shakespeare Much Ado about Nothing (traduzido no Brasil como Muito barulho por nada) já oferece um exemplo revelador que recua ao final do século XVI. Ado era a palavra usada para designar o que hoje é chamado, pelos ingleses, de fuss. Uma história mais recente é ainda mais ilustrativa disso. Em 1982, quando o biólogo Aaron Klug recebeu um telefonema no Departamento de Biologia Molecular da Universidade de Cambridge lhe comunicando que ganhara o Prêmio Nobel de Química, exclamou: “Agora eu posso comprar uma bicicleta nova!” Nenhum estardalhaço, ou fuss, quer do governo ou da mídia, resultou dessa notícia. Na França, ao contrário, o comunicado de que três franceses haviam recebido o Prêmio Nobel foi recebido com estardalhaço ou, no dizer dos ingleses, com muita fuss; o governo francês até decretou feriado em comemoração ao grande feito. Nesse caso, o fato de a Grã-Bretanha ocupar o segundo lugar dentre os ganhadores do Nobel, só sendo ultrapassada pelos Estados Unidos, e de só a Universidade de Cambridge ter obtido 90 dos prêmios talvez possa, em parte, explicar a reação dos ingleses.

ATUALIZANDO A “INGLESIDADE”

Dois anos após Pevsner ter feito sua caracterização da cultura inglesa, Raymond Williams, um galês de origem humilde que se tornou eminente professor de Literatura Inglesa da Universidade de Cambridge e que pode ser descrito como um Antonio Candido britânico pela sua combinação de política de esquerda com crítica literária e sociologia, considerou a lista feita por T. S. Eliot muito estreita, pois se limitara a “esporte, comida e pouca arte”. Sugeriu então que se acrescentassem outras razões para o ufanismo inglês: “produção de aço, viagem de carro como lazer, fazendas mistas (criando gado e produzindo trigo), Bolsa de Valores, mineração de carvão e transporte de Londres”. Se é verdade que, 50 anos após Williams ter feito esses acréscimos, o metrô (que celebrou seus 150 anos de existência em 2013) e os ônibus londrinos ainda podem ser tidos como motivo de orgulho dos ingleses, a indústria de aço e a mineração de carvão praticamente desapareceram.

Quatro décadas mais tarde, em 1998, o jornal popular inglês The Sun – que compete com o Daily Mail pela maior circulação diária no Reino Unido – públicou uma lista do que chamou de “100 razões pelas quais é ótimo ser inglês”. A lista incluía os Beatles, o ator Michael Caine, cabines de telefone vermelhas, o programa matinal diário Today (da Radio 4, da BBC), bingo, Wimbledon, fish and chips (peixe frito com batata frita, tradicionalmente servidos embrulhados em jornal), Lancashire hotpot (caçarola de carneiro com legumes), não esquecendo também a “confortante e deliciosa xícara de chá inglês”.

Mais recentemente, em 2006, o governo lançou uma pesquisa sobre o que chamou de “ícones da Inglaterra”. Entre os itens mais populares escolhidos pelo público, além do Big Ben, o críquete, Sherlock Holmes, o chapéu-coco e, obviamente, “uma boa xícara de chá”, havia duas inovações significativas: o Empire Windrush, o navio que levou os primeiros imigrantes jamaicanos para a Grã-Bretanha em 1948, e o carnaval de Notting Hill, uma tradição que esses imigrantes levaram do Caribe para Londres. Esses são pequenos sinais de que os caribenhos e seus descendentes agora são considerados ingleses, pelo menos por parte da população.

A fim de atualizar essa lista, o que deveria ser acrescentado hoje, como “ícones ingleses”? William e Kate, o jovem e charmoso casal da realeza? Colin Firth, o ator que representou o rei George VI no aclamado filme O discurso do rei? No que diz respeito à comida típica, fish and chips teria no mínimo de ser substituída ou complementada com curry, um dos pratos mais populares do país. Quando Ronald Biggs – o famoso assaltante do trem pagador que fez do Brasil sua segunda pátria e morreu em Londres em 2013 – decidiu se entregar à polícia britânica em 2001 e deixou sua casa no ensolarado Rio de Janeiro por uma prisão na sombria Londres, teria dito que, durante as três décadas que viveu no Brasil, sentira muitas saudades de três coisas: cerveja inglesa, marmite e curry (ver capítulo “Modo de vida e valores”).

O TESTE DE CIDADANIA: SOLUÇÃO OU FIASCO?

O problema do que conta como inglês, do que é autenticamente inglês (ou britânico) – na verdade, do que é pura e simplesmente autêntico – nos últimos anos tem sido objeto de manchetes de jornal e até mesmo de uma certa ridicularização da própria questão. Em 2005, o governo instituiu o chamado British citizenship test (teste de cidadania britânica) para os imigrantes que quiserem se naturalizar ou permanecer indefinidamente no país, com a justificativa de que esses aspirantes devem compartilhar de valores comuns aos demais cidadãos.

Desde então, uma sucessão de tentativas oficiais tem sido feita para definir britishness, supondo-se, em todas elas, ter a chave para conhecer seus ingredientes fundamentais. A última dessas tentativas, posta em vigor em março de 2013, concentra-se mais no conhecimento das instituições e da cultura britânicas que as anteriores, criticadas por serem muito triviais e simplistas.

Mas o problema que permanece crucial é o de quem teria a autoridade inquestionável para determinar no que consiste a britishness, a identidade cívica que deve unir a todos? Quem declara o que é relevante e o que não é relevante na história e na cultura britânicas? Após estudar o livro intitulado Life in the United Kingdom: a Journey to Citizenship (Vida no Reino Unido: uma jornada para a cidadania), o candidato, quer seja ele um cirurgião altamente treinado da Índia ou da Austrália, ou um apanhador de legumes de Bangladesh semiletrado, é testado por um questionário – pelo qual paga 50 libras. Se responder corretamente a 18 das 24 questões propostas, terá acertado os 75% necessários para ser aprovado.

As realizações da engenharia britânica, o nome dos inventores do hovercraft (aerobarco) e dos caixas eletrônicos, a poesia de Robert Burns, os discursos de Churchill, a identidade do santo patrono da Escócia, a música de Benjamin Britten e dos Beatles fazem parte do que o ministro da Imigração descreveu como “valores e princípios que fazem a essência de ser britânico” e que, portanto, são centrais para que o imigrante “participe da vida britânica”. Criticado como “gozação da britishness” ou uma verdadeira “paródia” por presumir que existe um acordo dos britânicos sobre o que os faz ser o que são, esse teste tem também sido apontado como totalmente inapropriado para atingir seu pretenso objetivo de melhorar a coesão e a integração das comunidades. Se essa é realmente a intenção, dizem os críticos, os nativos deveriam também ser testados ao lado dos imigrantes – e o que se conclui, a partir dos testes feitos por uma amostra de 12 mil britânicos, é que a maioria seria reprovada. No caso dos dois autores deste livro, seguramente um de nós perderia a nacionalidade britânica adquirida há anos, se as consequências do fracasso no teste fossem retroativas. O outro, britânico nato, teria mínima chance de ser aprovado, se as perguntas do teste se concentrassem em esporte, música popular ou tecnologia.

VALORES BRITÂNICOS

A questão dos “valores britânicos” que caracterizam a “inglesidade” voltou a provocar discussões acaloradas em meados de 2014, quando o primeiro-ministro David Cameron declarou com veemência a necessidade de se pôr de lado certo escrúpulo e timidez, tão britânicos, de falar sobre “nossas realizações e nossa britanicidade”. Nesse país, disse ele, temos passado a mensagem preocupante de que “se você não acredita em democracia, tudo bem; se a igualdade não é a sua praia [your bag] não se preocupe; se você é totalmente intolerante para com os outros, nós ainda assim o toleramos”.

É mais do que hora, disse o primeiro-ministro, de promover e defender abertamente os “valores britânicos” centrais, que formam a “base da britanicidade”: “crença na liberdade, tolerância para com os outros, aceitação da responsabilidade pessoal e social, respeito e manutenção do Estado de Direito”. Esses valores, disse Cameron, que são tão britânicos quanto “a bandeira, o futebol e o fish and chips”, devem ser promovidos “em cada escola e para todas as crianças deste país”.

O motivo de tal intervenção foi a revelação de que várias escolas de Birmingham, dominadas por uma “cultura de medo e intimidação”, estariam sendo guiadas por extremistas muçulmanos. Esse apelo do primeiro-ministro gerou discussões sobre questões fundamentais, como a dos valores e os meios de transmiti-los: podem ser ensinados em sala de aula ou só é possível transmiti-los pelo exemplo de vida?

Num tom bem diferente, entre leve e jocoso, o jornal The Sun dedicou um número novamente voltado a estimular o orgulho nacional, em feitio semelhante ao que publicara em 1998, como vimos, mas abolindo a tradicional página 3, com modelos topless. A edição de 24 páginas de 12 de junho de 2014, data da abertura da Copa do Mundo em São Paulo, tinha como objetivo estimular no público um orgulho aberto pela “inglesidade” e pelo futebol inglês. Distribuída gratuitamente em 22 milhões de casas britânicas, essa “celebração sem remorso da Inglaterra”, conforme os próprios editores reconheciam, ia contra a maneira modesta e discreta de ser inglesa, sempre tendendo a minimizar os feitos e as virtudes da nação e de seu povo – maneira de ser que, ao menos no período da Copa, como diziam, precisava ser suspensa. A capa era uma montagem com 118 fotos de personalidades que, conforme eram apresentadas, “capturam a própria essência da Inglaterra hoje”.

“Quais as características que melhor refletem a ‘inglesidade’?”, uma das pesquisas encomendadas para essa edição chegara ao seguinte resultado (em ordem decrescente): “respeito pelo jogo limpo, falar sobre o tempo, ser tolerante para com os outros, fazer fila, não deixar transparecer suas emoções (keeping a stiff upper lip), sarcasmo, dificuldade para reclamar em público” etc.

Sabe-se que muitos “presenteados” não aceitaram a edição comemorativa, que causou controvérsia em certos círculos, a ponto de Ed Miliban, o líder do Partido Trabalhista até maio de 2015, desculpar-se por aparecer na mídia com essa edição do The Sun nas mãos.

MAIORES PROBLEMAS DE DEFINIÇÃO

O espinhoso problema da definição de uma identidade cívica foi tema da brilhante sátira do romancista Julian Barnes em England, England (Inglaterra, Inglaterra) (1998). O autor imagina um homem de negócios do futuro, sir Jack, transformando a Ilha de Wight, no sudoeste da Inglaterra, num parque de diversões temático, que reproduz versões em miniatura do Big Ben e do Palácio de Buckingham (incluindo o próprio rei para atrair mais turistas). Os assistentes de sir Jack criam um catálogo das “50 quintessências da ‘inglesidade’”, que inclui pubs, críquete, Robin Hood e assim por diante, enquanto o “subcomitê gastronômico” elabora uma lista dos pratos tipicamente ingleses que os turistas deverão saborear. Não podemos resistir à tentação de imaginar o que seria um equivalente brasileiro do parque temático idealizado por Barnes: a ilha de Itaparica povoada com miniaturas do Congresso Nacional, do Cristo Redentor e da avenida Paulista, assim como de uma “casa-grande e senzala” completa, com uma igreja de Ouro Preto e uma escola de samba. Um desfile de Carnaval ocorreria todos os dias, enquanto um restaurante supostamente típico serviria uma mistura de feijoada, rodízio de pizza e acarajé.

Tradicionalmente, a identidade nacional era algo que se assumia como sendo tão óbvia que não havia necessidade de falar ou mesmo de pensar sobre ela. George Bernard Shaw, escritor irlandês que viveu na Inglaterra, caracterizou uma nação sadia como aquela que seria inconsciente de sua nacionalidade. Sem dúvida, é mais fácil manter essa atitude quando se vive numa ilha, mesmo que desde 1994 ela esteja unida ao continente pelo Eurotúnel. Um sinal dessa autoconfiança – atualmente enfraquecida, mas ainda não destruída – é o fato de os ingleses demorarem muito mais do que os brasileiros para perguntar aos visitantes estrangeiros o que acham do seu país; e isso quando perguntam, o que pode muito bem não acontecer.

UFANISMO

Quando foi primeiro-ministro, Tony Blair certa vez declarou: “os britânicos são especiais, o mundo sabe disso, e nós, em nossos pensamentos mais íntimos, sabemos disso. Essa é a maior nação do mundo!” Será que seus compatriotas compartilham dessa visão? O famoso dramaturgo Tom Stoppard, que nasceu na então Tchecoslováquia, de lá saiu como refugiado de guerra e estabeleceu-se na Inglaterra em 1946 quando ainda criança, lembra-se de seu padrasto inglês lhe dizer: “Você tem noção de que eu o transformei em britânico?” Como diz Stoppard, ele tinha uma crença profunda de que “nascer inglês era ter tirado o primeiro prêmio na loteria da vida”.

Suspeitamos que muitos ainda pensem assim, mesmo que se sintam envergonhados de admiti-lo, e que somente uma minoria considere as palavras de Blair e do padrasto de Stoppard excepcionalmente exageradas. Afinal, como dizia Bernard Shaw com seu habitual sarcasmo, “todo britânico médio imagina que Deus é inglês”.

De qualquer modo, a atitude de Blair faz parte de uma longa tradição, que recua para muito antes do Império Britânico, cujo poder poderia ser enganosamente visto como causa desse ufanismo. Em 1500, um embaixador de Veneza na Inglaterra escreveu para a família dizendo que os ingleses eram “grandes amantes de si mesmos e de tudo que lhes pertence”. A abertura com que a Inglaterra, ao longo da história, recebeu refugiados políticos e religiosos já foi apontada como uma medida da segurança e estabilidade sentida pelo país, segurança e estabilidade tidas como praticamente inabaláveis por fatores externos.

Para alguns, a insularidade britânica, ao lado dos poderosos navios da Royal Navy (Marinha Real Britânica) – conhecidos tradicionalmente como os “muros de madeira da Inglaterra” – que defendiam a ilha, constituiriam uma das fontes dessa segurança, autoconfiança e orgulho. Como Norman Tebbit, um ministro do governo de Margaret Thatcher nos anos 1980, disse certa vez: “a bênção da insularidade sempre nos protegeu contra cachorros loucos e ditadores”.

É esse sentimento que talvez explique a falta de entusiasmo que muitos britânicos têm em relação à União Europeia e a promessa feita pelo primeiro-ministro David Cameron de fazer um referendum sobre a relação do Reino Unido com a União Europeia se ele fosse reeleito em maio de 2015 – e que agora, tendo ele sido reeleito, será efetivamente realizado. Pesquisas de opinião feitas em 2014 sugeriram que a maioria da população britânica votaria para a saída da União.

QUEM É O “OUTRO”

Assim como no caso de tantas outras nações, os ingleses definem sua identidade – quando se importam em defini-la – contra o “Outro”.

Tradicionalmente, o “Outro” tem sido a França, o principal inimigo desde a Guerra dos Cem Anos (1337-1453) até as Guerras Napoleônicas (1799-1815). Os escoceses, por sua vez, há muito tempo têm considerado os franceses seus aliados contra os ingleses. A Alemanha não desempenha o mesmo papel como “Outro” ou inimigo, apesar das duas guerras mundiais, talvez por estar mais distante da Inglaterra do que a França.

Mesmo as alianças com a França na Primeira e na Segunda Guerra mundiais não foram suficientes para eliminar a tradicional suspeita com relação à nação rival do outro lado do Canal da Mancha, uma rivalidade que ficou particularmente óbvia quando Margaret Thatcher era primeira-ministra (1979-1990). O projeto de Thatcher para a nova British Library (Biblioteca Britânica) foi uma tentativa de suplantar o projeto de Mitterand para a nova Bibliothèque Nationale da França. Do mesmo modo, quando convidada em 1989 para a celebração do bicentenário da Revolução Francesa, organizada por Mitterand, ela não perdeu a oportunidade de comentar publicamente que os britânicos haviam estabelecido os direitos humanos cem anos antes dos franceses, e sem a mesma violência. Muito tempo antes, em 1859, Charles Dickens (autor cujos livros nunca deixaram de ser publicados) contrastara nesses mesmos termos a Revolução Francesa com a Revolução Gloriosa de 1688, um dos maiores orgulhos dos ingleses, em um dos seus muitos best-sellers, Tale of Two Cities (Um conto de duas cidades).

Nas primeiras décadas do século XXI, quebrando a tradição, os debates sobre identidade estão se tornando mais intensos, e alguns comentaristas falam da crise de identidade que eles revelam. Manifestações de nacionalismo são feitas mais abertamente do que antes, com o uso, por exemplo, da bandeira nacional branca, vermelha e azul, conhecida como Union Jack, porque combina as bandeiras tradicionais da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Pode-se vê-la esvoaçando na frente das casas e apartamentos, reproduzida em objetos de uso diário, desde guarda-chuvas até blusas, botas e óculos de sol, embrulhando espectadores nos jogos de futebol (ou mesmo pintadas em suas caras) e assim por diante. E não é tão incomum ouvir pessoas resmungando coisas como “fale inglês na Inglaterra” ou mesmo “a Inglaterra para os ingleses”.

INGLÊS OU BRITÂNICO?

A grande questão a ser discutida mais longamente no próximo capítulo é esta: “inglês ou britânico?”. Para os ingleses, que assumem seu domínio como um dado, os dois termos são praticamente sinônimos. Para a fúria dos escoceses e dos galeses, eles frequentemente dizem, desafiando ou desconsiderando os dados geográficos, que “a Inglaterra é uma ilha”, como se toda a ilha fosse ocupada pela Inglaterra e não fosse compartilhada por três países.

“O que é britanicidade?”, perguntou Gwynfor Evans, o antigo presidente do Plaid Cymru (o Partido Nacional galês). Sua resposta amargurada foi a seguinte: “se alguém pergunta qual é a diferença entre a cultura inglesa e a britânica, logo percebe que não há diferença. Elas são iguais. A língua britânica é a língua inglesa. A educação britânica é a educação inglesa. A televisão britânica é a televisão inglesa. A imprensa britânica é a imprensa inglesa. A Coroa britânica é a Coroa inglesa e a rainha da Grã-Bretanha é a rainha da Inglaterra”.

O título oficial do Estado, “Reino Unido” – cujo nome completo é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte – nunca foi aceito fora dos círculos oficiais. Na linguagem cotidiana, a identidade mais inclusiva que se estende para o País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte é a de “britânico”; identidade que, no entanto, é somente aceita pelos irlandeses protestantes, pois os católicos a rejeitam. Os imigrantes recentes, do Caribe ou do Paquistão, por exemplo, tendem a dizer que são “britânicos pretos” ou “britânicos asiáticos”, ao invés de usarem o termo “inglês”. Por outro lado, os britânicos estabelecidos há mais tempo tendem a se autodenominar “ingleses”, “galeses” ou “escoceses”, dependendo do caso. As guerras com a França podem ter encorajado a consciência de identidade britânica protestante no século XVIII, mas a longo prazo e para a maioria das pessoas, a ideia de “Grã-Bretanha” acabou por se tornar muito menos atraente do que a ideia de Inglaterra.

MEDO E NOSTALGIA

Hoje em dia, ouve-se frequentemente a reclamação de que a Grã-Bretanha está se tornando menos britânica, ou a Inglaterra menos inglesa, sendo os queixosos, em geral, conservadores que resistem ressentidos à mudança cultural em nome de uma espécie de “Inglaterra intemporal” usualmente localizada na infância. Eles perderam a fé de George Orwell de que, não importa o que aconteça, “a Inglaterra será sempre a Inglaterra, um animal eterno se alongando para o futuro e para o passado e, como todas as coisas vivas, tendo o poder de se transformar em algo irreconhecível, mas que permanece, ao mesmo tempo, o mesmo”.

Algumas pessoas culpam a americanização da cultura por essa perda de “anglicidade”, o que tem acontecido desde que os ianques estacionaram na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Outras, especialmente os membros dos partidos de ultradireita – o pequeno UKIP (United Kingdom Independent Party) e o ainda menor National Front – põem a culpa na União Europeia, na imigração ou no multiculturalismo. A substituição do tradicional passaporte britânico azul pelo passaporte vermelho da Comunidade Europeia em 1988 foi lamentada por muitos, incluindo John Major, que prometeu, quando foi primeiro-ministro, que nunca iria permitir “nossa distinta identidade britânica se perder na Europa federal”.

Na verdade, a tentativa feita pela União Europeia de abolir o brasão real dourado da capa do passaporte britânico, assim como o texto tradicional da primeira página, causou um verdadeiro furor entre o público. Afinal, ambos são muito caros aos britânicos em geral, que apreciam a tradição e querem ser claramente associados à sua nação, quer sejam admiradores ou não do ocupante do trono. O texto que abre o passaporte contém, há mais de 300 anos, palavras que ainda impressionam: “O Secretário de Estado de Sua Majestade Britânica requer e exige em Nome de Sua Majestade que todas as autoridades relevantes permitam ao portador passar livremente sem obstáculo ou embaraço, e ofereçam ao portador toda a assistência e proteção que se faça necessária”. Foi em 1641 que os passaportes – que não eram documentos obrigatórios – deixaram de ser assinados diretamente pelo rei (no caso, Carlos I) e passaram a ser assinados em nome do rei, pedindo ou mesmo exigindo, segundo o texto centenário, que seus súditos fossem protegidos e ajudados quando fora de sua terra.

O desenvolvimento dos movimentos nacionalistas na Escócia e no País de Gales, que levou ao estabelecimento, em 1999, do Parlamento escocês e da Assembleia galesa, assim como a debates sobre a independência escocesa (sobre a qual houve um referendum em setembro de 2014), deu origem a uma espécie de reação nacionalista inglesa. Um sinal dela, mais ou menos visível desde 1990, é a celebração do Dia de São Jorge, o patrono da Inglaterra, em 23 de abril – celebração praticamente inexistente antes dessa época. Outra é o aumento da exposição da bandeira inglesa, ou seja, da bandeira de São Jorge com sua cruz vermelha sobre fundo branco que vem tomando o lugar da Union Jack. A cruz de São Jorge agora aparece cada vez mais nas bandeiras exibidas nas janelas de casas particulares e pintadas nas caras dos fãs de futebol quando a “Inglaterra” joga em outro país. Uma virada significativa parece ter ocorrido no campeonato Euro de futebol de 1996, realizado na Inglaterra, talvez em resposta à ideia de um Parlamento escocês que estava sendo discutido pelo governo naquela ocasião.

OBSERVADORES ESTRANGEIROS E QUASE ESTRANGEIROS

Este livro é o mais recente de uma longa série de estudos sobre os ingleses feitos tanto por estrangeiros quanto por nativos. Os estrangeiros incluem Voltaire, que viveu em Londres antes de escrever seu Lettres sur les anglais (Cartas filosóficas, 1734) e liderou toda uma onda de escritos e manifestações anglófilas no século XVIII; Hippolyte Taine, intelectual positivista e autor de Notes sur l’Angleterre (Notas sobre a Inglaterra, 1872); o diplomata-arquiteto alemão Hermann Muthesius, um entusiasta da arquitetura doméstica inglesa; o escritor tcheco Karel Capek, autor de English Letters (Cartas inglesas, 1924); o escritor e membro da Académie Française André Maurois, autor de várias obras sobre os ingleses; o historiador holandês Gustaaf Renier, cujo livro, publicado em 1931, tinha o título espirituoso de The English: Are They Human? (Os ingleses: são eles humanos?); o jornalista húngaro George Mikes, que se naturalizou britânico e públicou em 1946 o best-seller How to be an Alien (Como ser um estrangeiro); o historiador de arte alemão Nikolaus Pevsner, que transmitiu por uma estação de rádio e depois públicou uma série de aulas sobre The Englishness of English Art (A anglicidade da arte inglesa, 1970); e uma série de escritores norte-americanos, desde o romancista Henry James, que se tornou cidadão britânico, até Sarah Lyall, uma jornalista contemporânea que se casou com um inglês.

Localizado em algum lugar entre o estrangeiro e o nativo está George Orwell, cujo nome verdadeiro era Eric Blair. Orwell, que nasceu na Índia e era filho de um administrador colonial, chegou a trabalhar para a Polícia Imperial Indiana antes de se estabelecer na Inglaterra e se transformar num dos mais importantes e lúcidos escritores e cronistas da cultura inglesa do século XX. Membro da classe alta inglesa, educado em Eton (a mais prestigiosa public school britânica, que de pública só tem o nome, como veremos mais adiante), pode-se dizer que Orwell descobriu a Inglaterra, especialmente a classe trabalhadora inglesa, como um antropólogo o faria, tendo vivido no East End, a região pobre de Londres, e em Lancashire, a fim de observar a população destituída.

Em certo sentido, Nicolaus Pevsner pode ser equiparado a Orwell em seu papel de observador “quase estrangeiro”. Tendo vivido na Inglaterra durante meio século, foi descrito como observador da arte inglesa com a “dupla visão de um estrangeiro nativo”. Sua familiaridade com a arquitetura do continente lhe permitiu dizer, por exemplo, de Durham, uma linda cidade ao norte da Inglaterra, que “o conjunto de catedral, castelo e monastério na rocha só pode ser comparado a Avignon e Praga”.

OBSERVADORES NATIVOS

Quanto aos nativos que escreveram sobre a Inglaterra, eles incluem o brilhante jornalista Walter Bagehot, cujo estudo sobre a Constituição Britânica (publicado em 1867) tornou-se um clássico e cujo próprio sobrenome serve de título a uma coluna semanal política da prestigiosa revista inglesa The Economist; Geoffrey Gorer, um antropólogo social que investigou em 1950 o que ele chamou de “caráter inglês” através de um questionário; Anthony Sampson, o Bagehot dos anos 1960, cuja Anatomy of Britain o deixou famoso; os jornalistas Jeremy Paxman e Andrew Marr, importantes figuras da mídia contemporânea; um jornalista que virou historiador, Peter Hennessy; a também antropóloga social, Kate Fox; e um geógrafo estatístico, Danny Dorling. O rápido aumento de livros sobre os ingleses escritos por ingleses – e aparentemente para consumo dos ingleses – a partir dos anos 1990 sugere que há uma crescente incerteza sobre a identidade nacional.

Alguns dos estudos sobre os ingleses estão desatualizados em muitos aspectos, enquanto, obviamente, todos os autores têm suas perspectivas particulares e, em alguns casos, suas próprias agendas. Alguns nativos, tais como o filósofo conservador Roger Scruton e o jornalista defensor da pena de morte Peter Hitchens, por exemplo, escreveram lamentos por uma Inglaterra que eles acreditam estar em vias de desaparecimento. Querem, como diz Scruton, contribuir para “conservar as coisas em vez de fazê-las desmoronar”.

ANGLOFILIA

Muitos estrangeiros adotam a cultura inglesa, entre eles grandes escritores, como os norte-americanos Henry James e T. S. Eliot e o polonês Joseph Conrad, todos literalmente fascinados pela “inglesidade” de seu país de adoção. Gilberto Freyre foi outro anglófilo confesso e convicto que, apesar de restrições aos “excessos de reticência característicos dos anglo-saxões”, ficou totalmente seduzido por um país onde, como dizia, “nunca há excessos nem para a esquerda nem para a direita”. Quando jovem e frustrado com sua condição de brasileiro, chegou a lamentar-se: “Por que não nasci inglês…?” O historiador Geoffrey Elton (nascido na Alemanha e conhecido originalmente como Gerhard Ehrenberg) começou sua história do The English (O inglês, 1992) com a confissão de que, ao chegar à Inglaterra em 1939, aos 17 anos de idade, “em poucos meses despontou-me a certeza de que eu havia chegado ao país no qual eu deveria ter nascido”.

A crer no que dizem muitos anglófilos, por trás dessa anglofilia está a admiração pela história, instituições e liberdade dos ingleses.

Voltaire, no século XVIII, propunha que a França e o mundo imitassem o que invejavam, convicto que estava de que, aclimatadas a um novo ambiente, as instituições e os valores ingleses poderiam vingar. “Por que o mundo não pode ser mais parecido com a Inglaterra?”, perguntou. Outro francês, já no século XX, André Maurois, louvou a trajetória de um povo que teria tido um destino tão impressionante quanto o dos romanos antigos e que criara um império mais vasto do que o Império Romano. “Algumas tribos saxônicas e dinamarquesas, perdidas numa ilha às margens da Europa, misturadas com alguns sobreviventes celta-romanos, e organizada por aventureiros normandos, se tornaram em alguns séculos os senhores de um terço deste planeta.”

A força do legado britânico – visível para além dos antigos limites do Império Britânico, e décadas após este ter deixado de existir – alimenta ainda uma certa anglofilia. Como lembrou o historiador Felipe Fernández-Armesto, quando hoje se veem jogos de críquete em Cingapura ao lado de uma catedral anglicana, esquimós falando inglês e jogando futebol, advogados usando perucas como os ingleses, nos tribunais de Melbourne, congregações da Patagônia cantando hinos em galês, peças de Shakespeare sendo representadas na Alemanha mais do que as de qualquer dramaturgo alemão, não há como não reconhecer que “o povo que exerceu maior impacto sobre o resto do mundo foi o britânico”.

Pode-se dizer que alguns estrangeiros se tornaram mais ingleses do que os próprios ingleses, tanto que seus testemunhos são suspeitos porque, como apontou o filósofo Isaiah Berlin (que chegou à Inglaterra vindo da Rússia em 1921, com 11 anos), ofereciam de volta à Inglaterra “seus mitos mais autocomplacentes”. Por outro lado, outros imigrantes como Renier e Mikes – os autores de The English: Are They Human? e How to be an Alien – falam da Inglaterra com um misto de deleite e de irritação. Karl Marx, que está enterrado no pitoresco cemitério de Highgate, em Londres, após ter vivido nessa cidade mais da metade de sua vida, ali escrevendo grande parte de sua obra na biblioteca do British Museum (Museu Britânico), é outro bom exemplo de imigrante que sentia certa exasperação com o modo de ser do inglês e com o fato de, nesse país, “até mesmo o trabalhador ser burguês”.

UMA VISÃO PESSOAL

Na qualidade de autores deste livro, não podemos, obviamente, nos colocar como exceções e reconhecemos que aqui expressamos nossas visões pessoais. Ou seja, como residentes da Grã-Bretanha, ao falarmos dos “ingleses”, estaremos, de certo modo, falando em nome de mais de 60 milhões dos demais residentes.

O que, no entanto, é mais incomum, é que nossa obra se desenvolveu a partir de um diálogo entre um nativo (que viveu algumas vezes no estrangeiro e é neto de quatro imigrantes que chegaram à Inglaterra há mais de um século) e uma estrangeira (uma brasileira que vive há mais de 25 anos na Inglaterra). Escrevemos este livro especialmente para os brasileiros, quer estejam visitando a Grã-Bretanha, quer já a tenham visitado, pretendam visitá-la ou simplesmente queiram saber mais sobre ela.

No capítulo seguinte, procuramos distinguir a Inglaterra do restante da Grã-Bretanha e também notar algumas das principais variações de “inglesidade”. O terceiro capítulo focaliza as instituições britânicas, e o quarto discute o modo de vida inglês e os valores que expressa. O quinto capítulo tem por tema as artes e o capítulo sexto, a história inglesa, seguido de breve conclusão que oferece algumas comparações e contrastes entre a Inglaterra e o Brasil.