Os seres humanos falam de forma sistemática. Isso significa que nossa fala é padronizada, regular, e não aleatória. Por exemplo, quando queremos falar sobre um livro específico, cuja capa é verde, falamos sempre “o livro de capa verde” – nunca “livro o de capa verde”, “o livro de verde capa” ou qualquer outra combinação.

Ora, para que isso seja possível, é preciso que haja alguma coisa na nossa cabeça ditando o modo como organizamos as frases. Por exemplo, algum tipo de regra especificando que artigos (como “o”) devem vir antes dos substantivos que eles determinam (como “livro”) e que adjetivos de cores (como “verde”) devem vir depois dos substantivos que eles modificam (como “capa”). Os linguistas chamam essa coisa de conhecimento linguístico.

O conhecimento linguístico é, portanto, um saber que está na nossa mente e que nos permite falar de maneira sistemática, organizada. Sem ele, falaríamos de qualquer jeito, aleatoriamente. Graças a ele, nossa fala sempre segue um padrão.

Muito bem: uma vez que nós estabelecemos que o conhecimento linguístico existe, a próxima pergunta a ser feita é a seguinte: qual é, exatamente, o formato desse conhecimento? De que elementos ele se compõe? Qual é a sua estrutura e quais são seus princípios de funcionamento?

Em linguística, uma resposta bastante tradicional para essa pergunta é a seguinte: nosso conhecimento linguístico inclui uma lista de palavras (chamada de léxico) e um sistema computacional responsável por combinar essas palavras, a fim de formar frases (esse sistema é o que nós chamamos de gramática). É mais ou menos como se fosse uma receita culinária, que inclui, de um lado, os ingredientes (uma lista de itens) e, de outro, o modo de fazer (um conjunto de instruções sobre como combinar esses itens).

Nos anos 1980, nos Estados Unidos, surgiu uma teoria que desafia essa visão: para essa abordagem, nosso conhecimento linguístico não tem a forma de uma receita culinária (com o léxico, de um lado, e a gramática, de outro), e sim a forma de uma enorme rede de unidades linguísticas interconectadas. Como essas unidades são chamadas de construções gramaticais, a teoria acabou conhecida como Gramática de Construções (GC).

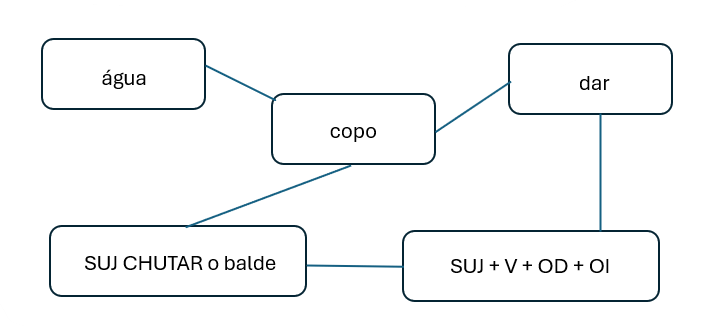

Segundo essa teoria, então, tudo o que nós sabemos sobre a nossa língua são construções gramaticais. Por exemplo, nós conhecemos palavras, como “água”, “copo” e “dar”; então, palavras são construções gramaticais. Mas nós também conhecemos expressões idiomáticas, como [Sujeito + CHUTAR o balde], e estruturas sintáticas abstratas, como [Sujeito + Verbo + Objeto Direto + Objeto Indireto]. Logo, esses dois tipos de unidades também são construções. Tudo somado, para a GC, nosso conhecimento linguístico é uma enorme rede de construções gramaticais. Mais ou menos assim:

A Gramática de Construções é uma teoria que surgiu nos anos 1980, nos Estados Unidos – lá se vão, portanto, cerca de 40 anos. Com o tempo, ela se tornou uma abordagem imensamente popular, no Brasil e no mundo. Por isso mesmo, a GC está hoje bastante presente em cursos de graduação e de pós-graduação, principalmente (mas não só!) nas áreas de Letras e Linguística.

Como professor da UFRJ, tenho ensinado GC há alguns anos. Mas esse trabalho sempre esbarrou em um desafio: a falta de manuais didáticos em língua portuguesa (e, para piorar, os poucos manuais que existem em inglês não são particularmente amigáveis para iniciantes).

Foi para preencher essa lacuna que escrevi o livro Curso básico de Gramática de Construções. Como seu nome indica, ele funciona como um curso introdutório completo à GC. É um curso porque o conteúdo é apresentado de forma cumulativa: o leitor pode vai sendo conduzido passo a passo pelos princípios básicos da teoria, até no final estar apto a enfrentar sozinho a literatura da área. E é introdutório porque não pressupõe, de fato, qualquer conhecimento prévio em GC.

Como parte do esforço para produzir uma obra didática, amigável para iniciantes, procurei adotar uma linguagem simples e dialogada: o livro conversa o tempo todo com o leitor, buscando construir o conhecimento passo a passo junto com ele. Além disso, para facilitar ainda mais o trabalho de adentrar uma teoria nova, a obra conta com um glossário, que traz definições dos muitos termos técnicos introduzidos ao longo dos seus 10 capítulos.

O título deste texto traz uma pergunta: “O que, exatamente, significa ‘saber uma língua’?”. No fundo, o que você vai encontrar no livro Curso básico de Gramática de Construções é uma resposta a essa pergunta. Em poucas palavras, essa resposta pode ser resumida assim: saber uma língua é conhecer uma rede de construções interconectadas. Mas, para compreender a resposta completa (em muitas palavras!), só mesmo lendo o livro!

Diogo Pinheiro é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística da mesma instituição. Tem mestrado em Língua Portuguesa pela UFRJ, doutorado em Linguística pela UFRJ e pós-doutorado pela Universidade de Lancaster (Reino Unido). É um dos líderes do Grupo LinC (Laboratório de Linguística Cognitiva). Pela Contexto, é coautor dos livros Sintaxe, sintaxes e Linguística para fonoaudiologia, com os capítulos ‘Sintaxe construcionista’ e ‘Pragmática’ respectivamente.