Por Marcos Guterman, na introdução do livro “Nazistas entre nós“

O Julgamento de Nuremberg, que entre 1945 e 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, condenou alguns dos mais importantes líderes da Alemanha nazista, deu ao mundo a impressão de que estava sendo realizada a necessária e urgente justiça contra os perpetradores daquele que é considerado o maior crime já cometido contra a humanidade: a Shoah, ou Holocausto, o assassinato sistemático de entre 5 milhões e 6 milhões de judeus europeus, além de milhões de integrantes de outras minorias, em nome de um projeto psicopata de depuração racial.

Ao se investigar um pouco mais sobre o assunto, porém, salta aos olhos que Nuremberg e algumas outras raras iniciativas judiciais para punir esses assassinos foram exceções, ante uma vergonhosa constatação: milhares de nazistas, alguns dos quais com importante função na máquina genocida do Terceiro Reich, puderam fugir e encontrar conforto em vários países – nas Américas e na própria Europa –, conquistando proteção e segurança durante as décadas seguintes, enquanto as vítimas que haviam milagrosamente sobrevivido ao Holocausto continuavam a sofrer, agora para obter abrigo e tentar recomeçar suas destroçadas vidas.

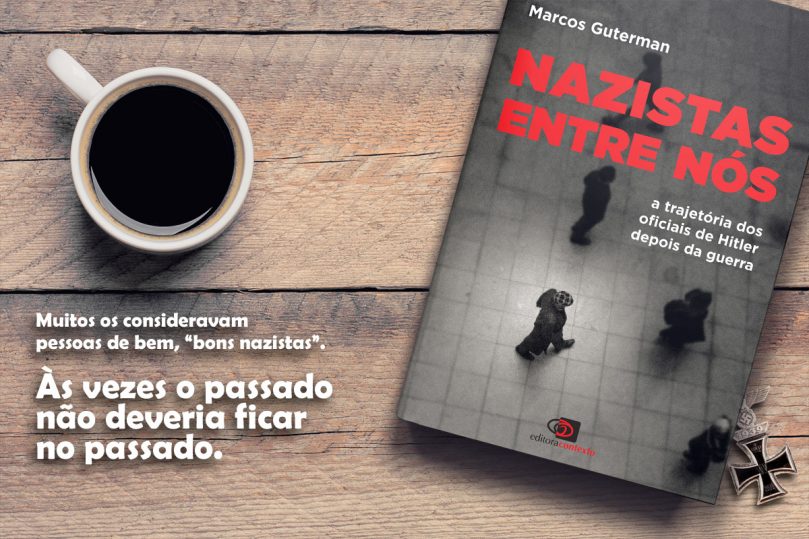

Este livro refaz a trajetória de seis desses notórios carrascos – Klaus Barbie, Josef Mengele, Albert Speer, Franz Stangl, Gustav Wagner e Adolf Eichmann. Todos eles foram o que se poderia chamar de “bons nazistas”. Não se trata, evidentemente, de qualificá-los como “bons” no sentido moral do termo. O adjetivo “bom”, aqui, deve ser lido como uma triste ironia. Pois o fato é que esses personagens, responsáveis por indescritíveis atrocidades, integraram-se razoavelmente bem às sociedades em que escolheram viver depois da guerra, sem que seu terrível passado lhes tenha sido um obstáculo para o reconhecimento como cidadãos.

Em pelo menos um caso, o de Albert Speer, sua experiência como nazista não apenas foi tolerada, como fez dele uma espécie de testemunha privilegiada daqueles tempos sombrios. Mesmo enquanto cumpria sua pena, Speer foi visto não como o criminoso que era, mas sim como um mero narrador daquilo que viu, como se ele não tivesse tido nenhuma responsabilidade, mesmo tendo sido o principal ministro do ditador nazista Adolf Hitler. Não à toa, Speer viveu o pós-guerra como um autêntico “bom nazista”, especialmente depois que deixou a prisão e passou a dar entrevistas em que jurava não ter nada a ver com o Holocausto – embora dissesse aceitar a “responsabilidade objetiva”, isto é, a responsabilidade genérica por ter participado do governo assassino de Hitler, mas não por ter cometido qualquer crime. Era um de seus tantos truques para criar uma imagem de alguém que não teve escolha e que, no fundo, tinha bom coração.

Mesmo aqueles que não puderam se expor como Speer tiveram muito pouca dificuldade para reconstruir sua biografia depois da guerra, sem jamais renunciar plenamente ao nazismo. É o caso de Adolf Eichmann, o arquiteto do Holocausto. Uma vez superado o receio de ser capturado e vivendo com razoável liberdade na Argentina, Eichmann pretendia que um dia o mundo entendesse seu papel de mero burocrata do genocídio dos judeus. É esse também o caso de Franz Stangl, comandante dos campos de extermínio de Treblinka e de Sobibor, e de seu braço direito em Sobibor, Gustav Wagner, ambos dispostos a convencer a todos de que não tinham nenhuma responsabilidade sobre a matança dos judeus e de que mereciam viver sua pacata vida em São Paulo – especialmente Stangl, marido dedicado e pai amoroso.

Mesmo aqueles que não puderam se expor como Speer tiveram muito pouca dificuldade para reconstruir sua biografia depois da guerra, sem jamais renunciar plenamente ao nazismo. É o caso de Adolf Eichmann, o arquiteto do Holocausto. Uma vez superado o receio de ser capturado e vivendo com razoável liberdade na Argentina, Eichmann pretendia que um dia o mundo entendesse seu papel de mero burocrata do genocídio dos judeus. É esse também o caso de Franz Stangl, comandante dos campos de extermínio de Treblinka e de Sobibor, e de seu braço direito em Sobibor, Gustav Wagner, ambos dispostos a convencer a todos de que não tinham nenhuma responsabilidade sobre a matança dos judeus e de que mereciam viver sua pacata vida em São Paulo – especialmente Stangl, marido dedicado e pai amoroso.

Já o “Anjo da Morte” Josef Mengele considerava-se um cientista rigoroso, e ele jamais entendeu suas terríveis experiências com cobaias humanas no campo de extermínio de Auschwitz como crimes contra a humanidade. Julgava-se incompreendido e esperava que a sociedade civilizada um dia lhe atribuísse o devido valor. Enquanto isso, gozou de completa liberdade na Argentina, no Paraguai e no Brasil, usando muitas vezes seu nome verdadeiro e, a despeito de sua neurótica preocupação de ser descoberto, não teve dificuldade para fazer amigos.

Por fim, há o exemplar caso de Klaus Barbie, o “Açougueiro de Lyon”. Diferentemente dos demais aqui retratados, Barbie nunca fingiu ou pretendeu ser o que não era. Torturador competente quando estava na Gestapo, a polícia política do Terceiro Reich, foi recrutado depois da guerra pelos Estados Unidos e pela Alemanha para usar suas habilidades criminosas na caçada aos comunistas. Depois disso, ofereceu seus préstimos a ditadores sanguinários na América Latina, traficou armas e planejou até mesmo fundar um “Quarto Reich” na Bolívia. Durante quatro décadas, transitou com liberdade em gabinetes ministeriais, quartéis generais e empresas mundo afora. Barbie talvez seja o melhor exemplo do “bom nazista” no sentido mais sarcástico do termo – ninguém foi tão abertamente nazista quanto ele depois da guerra, e mesmo assim conseguiu viver por muito tempo sem ser importunado de verdade nem precisar se esconder.

A principal explicação para tamanho desvirtuamento da justiça está na época em que esses fatos se deram. Viviam-se os paranoicos tempos da Guerra Fria, em que, principalmente nos Estados Unidos, a luta contra os comunistas adquiriu contornos épicos, solapando qualquer outra consideração. Os americanos entenderam que os ex-oficiais nazistas poderiam ser úteis para esse combate considerado existencial, já que, durante a Segunda Guerra, esses criminosos haviam sido especialmente ferozes contra os soviéticos.

Foi essa percepção, aliás, que fez com que os americanos apoiassem um sem-número de ditaduras na América Latina entre os anos 1960 e 1980, alinhando-as a seus interesses contra a ameaça comunista. Foi justamente nesse período que muitos nazistas, alguns com papel de liderança e organização no Terceiro Reich, encontraram refúgio em vários países latino-americanos que viviam sob regimes de exceção, como Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia e Peru, e puderam oferecer aos respectivos ditadores seus serviços, tanto para caçar comunistas como para sufocar a oposição, usando para isso sua expertise em terrorismo e em tortura.

United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of National Archives and Records Administration, College Park

O caso da ditadura militar brasileira, no entanto, é um pouco diferente. Embora, é claro, o regime dos generais no Brasil tenha reprimido duramente qualquer iniciativa que cheirasse a comunismo e a dissidência, fazendo dessa forma o serviço que interessava aos americanos, o fato é que o alinhamento com Washington não era automático – e algumas vezes, mesmo no período mais feroz do governo militar, representado na figura do general Emílio Garrastazu Médici, houve algumas críticas do regime à interferência dos Estados Unidos. No que diz respeito especificamente aos nazistas em fuga da Europa em direção à América Latina, nazistas esses que os americanos estavam interessados em proteger e cujo trabalho queriam explorar, o Brasil, até onde se sabe, nunca demonstrou interesse, muito menos empenho, em recebê-los. Pode-se dizer que o Brasil dos militares era indiferente aos nazistas, embora soubesse que muitos deles – não necessariamente criminosos – haviam emigrado para o país depois da guerra, concentrando-se sobretudo na região Sul, de grande presença alemã. A única preocupação do governo era com a eventual participação desses nazistas em movimentos que pudessem ameaçar a ordem, mas as investigações nesse sentido foram escassas e pontuais.

Assim, como veremos, a vinda de alguns importantes nazistas para o Brasil, como Franz Stangl, comandante de Treblinka, seu assistente, Gustav Wagner, apodado “a Besta de Sobibor”, e Josef Mengele, o “Anjo da Morte” de Auschwitz, não estava no mesmo contexto em que se deu a fuga de muitos nazistas que foram para os Estados Unidos ou para a Argentina, países que abrigaram a maior parte desses fugitivos e que tinham enorme interesse neles. Nenhum dos três contou com a ajuda do governo brasileiro nem para se esconder nem para se manter, e também, até onde se sabe, não participaram de nenhuma atividade relativa à perseguição de comunistas. E os que acabaram capturados – casos de Stangl e Wagner – foram julgados conforme a lei, sem nenhum tipo de tratamento especial.

Mas o Brasil foi exceção. A regra geral foi de proteção aos criminosos, e alguns, de tão à vontade que estavam, chegaram a planejar a fundação de um enclave nazista no exílio. Formou-se, na América Latina e nos Estados Unidos, uma rede articulada de ex-oficiais nazistas, que, além de providenciar empregos e ajuda financeira aos recém-chegados da Europa, notabilizou-se também por integrar o serviço de inteligência de diversos governos e envolver-se em tráfico de armas e no planejamento e execução de golpes de Estado.

Para isso, esses nazistas trataram de criar para si uma biografia inteiramente nova, desvinculada dos horrores do Terceiro Reich. A mentira, que era parte essencial do nazismo, continuaria a lhes servir no mundo do pós-guerra. Eles contaram, ademais, com a indiferença de boa parte do mundo em relação aos crimes que haviam ajudado a cometer. O cinema americano, que investiu pesadamente para transformar o ditador Adolf Hitler e seus principais assessores nos únicos responsáveis pelas atrocidades da Segunda Guerra, ajudou de forma decisiva a criar uma imagem de que o monstro do nazismo havia sido esmagado. Mas o genocídio dos judeus e o massacre de outras minorias não teriam sido possíveis sem a participação de uma parte considerável da sociedade europeia e, principalmente, alemã, seja na forma de colaboração direta, seja por omissão. Responsabilizar apenas Hitler e seus sequazes mais conhecidos foi a forma que o mundo encontrou para superar sua própria responsabilidade naquela imensa tragédia. E seguir adiante, nesse caso, significava passar uma borracha nesse período, criando uma narrativa conveniente – a narrativa da épica luta do mundo livre contra o monstro totalitário –, enquanto os Estados Unidos, as ditaduras latino-americanas e a própria Alemanha faziam uso extensivo dos bons serviços dos remanescentes do regime nazista, devidamente “perdoados” graças a uma combinação de leniência, interesses estratégicos na Guerra Fria e dificuldade para lidar com crimes de tão inaudita violência.