É uma honra e um prazer prefaciar trabalhos de colegas brasileiros, integrando me, assim, ao profícuo diálogo que mantenho com muitos deles há mais de 40 anos. Um dos meus primeiros livros, O tempo das tribos (1988), apresentado pelo já falecido colega e amigo Luiz Felipe Baêta Neves, foi publicado no Brasil um pouco antes de seu lançamento na França.

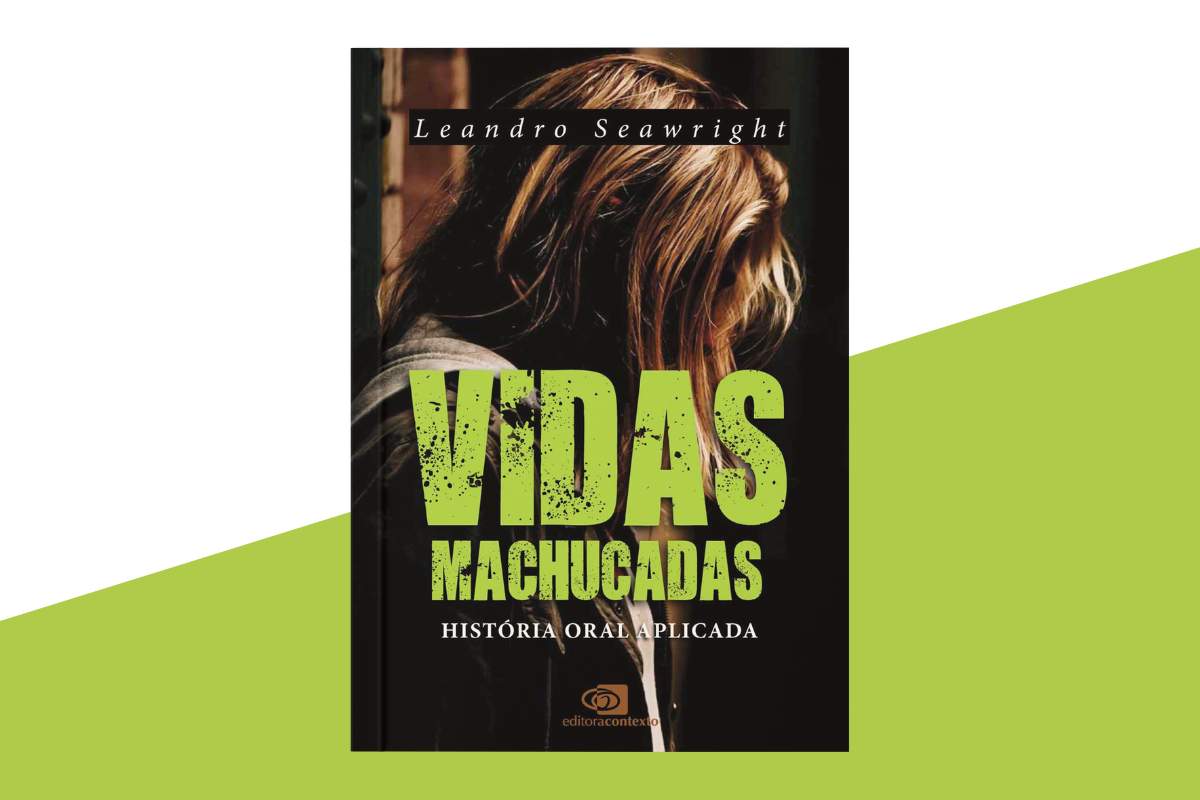

É ainda das “tribos”, ou, como prefere, das comunidades, que nos fala o professor Leandro Seawright.

Quando iniciei minhas viagens pelo Brasil na década de 1980 – ao mesmo tempo que recebia estudantes brasileiros que vinham escrever teses sob minha orientação no Ceaq, na Sorbonne – a doxa marxista ainda estava viva, tanto no Brasil como na França. É claro que não se falava de “tribos” exceto no sentido etnológico do termo, o que era historicamente datado e não se aplicava de forma alguma às sociedades do presente. Nem estávamos falando, ainda, de comunidades. Na França porque, desde a Revolução Francesa, a noção de comunidade foi maculada por certo sentido antirrepublicano e, no Brasil, porque prevaleceu a análise de classes sociais entre exploradores e explorados.

Não nego de forma alguma que haja diferença no processo de produção industrializada entre aqueles que possuem capital e aqueles que vendem sua força de trabalho, mas já pensava à época que não poderíamos reduzir a vida em sociedade às “infraestruturas materialistas”. O materialismo histórico não só deixa de explicar o conjunto das relações sociais, mas a redução da vida em sociedade ao seu componente material, racionalista e determinista não levou à emancipação. Pelo contrário, levou a autoritarismos aterradores que tomaram formas mais ou menos cruéis dependendo do país.

Ao prestar atenção não apenas nas relações econômicas e nos determinantes de classe, mas também no conjunto de fenômenos que a modernidade obscureceu, tais como as criações individual e coletiva, as relações afetivas e os reagrupamentos emocionais, constatei a importância da vida cotidiana, da imaginação, dos sonhos, dos sentimentos. Em suma, observei e valorizei aqueles impedimentos que a via recta do racionalismo abandonou pelo caminho (Thomas Kuhn). Nesse sentido, o Brasil, com a frase de Auguste Comte em sua bandeira, “Ordem e progresso”, compartilhou do progressismo nascido da Revolução Francesa.

Além disso, percebi muito cedo que o Brasil – companheiro de viagem da Europa durante a modernidade – estava entrando na pós-modernidade pelo menos tão rapidamente quanto o mundo europeu. Cheguei a dizer muito cedo, aliás, que o Brasil é, assim como a Coreia do Sul, o laboratório da pós-modernidade. A observação da sociedade brasileira, durante minhas numerosas viagens, inspirou grande parte da análise do tribalismo pós-moderno e das comunidades.

É, portanto, com prazer e interesse que prefacio o trabalho do meu colega, professor Leandro Seawright, dedicado às comunidades sobreviventes a partir de três pontos de vista.

Em primeiro lugar, interessa-me o ponto de vista metodológico. Podemos compreender o desenvolvimento tribal da sociedade, isto é, a transição do ideal democrático (Hannah Arendt) para o ideal comunitário de acordo com as principais estruturas imaginárias de grupos sociais determinados: foi o que tentei fazer em muitos dos meus livros. Desse modo, analiso a mudança de valores que acompanham essa transição do Eu para o Nós. Tomo, na sequência, alguns dos grandes fenômenos sociais que constituem a comunidade. Foi na modernidade que se construiu o vínculo por meio do contrato social, da relação jurídica e puramente racional entre indivíduos. A economia, então, teve que explicar o comportamento social. Conhecemos a teoria da mão invisível do mercado, segundo a qual cada indivíduo busca maximizar seu próprio interesse. Voltado aos temas negligenciados pela sociologia marxista, desde muito cedo me despertei ao imaginário social (Gilbert Durand), aos sonhos, à fantasmagoria, à vida cotidiana, à criação de outro laço e de outra forma de “estar junto”.

Neste livro, o professor Leandro Seawright desenvolveu sua argumentação a partir de uma metodologia oportuna: o autor analisou de forma concreta a formação de comunidades com base em histórias de vida, de testemunhos e de experiências sofridas. A história de vida não é apenas comportamento ou fato objetivo, mas toda a narrativa da pessoa que, a partir de certo evento, inscreve-a num todo: numa comunidade, precisamente. Na década de 1980, publicamos vários livros, na França, dedicados às histórias de vida. Menciono dois deles, publicados na Collection vie quotidienne, que dirigi na Librairie des Méridiens: de

Maurizio Catani, Tante Suzanne: une histoire de vie sociale, e, de Franco Ferrarotti, Histoire et histoires de vie.

O interesse metodológico de Leandro Seawright nas histórias de vida está explicitamente no devir comunitário de experiências que combinam problemas sociais, dores pessoais e identidades de grupos. Isto é, no modo como a pessoa constrói por meio dessa história oral e, depois, escrita (escrita a partir da memória, diz o autor), sua comunidade de pertencimento. A comunidade analisada pelo autor pode ser algo semelhante ao que terapeutas descrevem como “comunidades de pares”. No entanto, como a história ouvida é inteira e não apenas fracionada em fenômenos dolorosos, transcende aspectos meramente utilitários. Tudo isso, é claro, sem jamais esconder o que os entrevistados quiseram contar.

A recolha da história de vida nos permite observar sem filtros o devir da comunidade.

O segundo ponto de vista é, na minha opinião, interessante porque rompe com a visão demasiadamente maniqueísta do mundo, que o divide em acontecimentos felizes e infelizes. Esse conjunto de cinco histórias dolorosas mostra como tornar-se comunidade transformará ou, de outra forma, transfigurará (transcriará, como prefere o autor) essas memórias doloridas em fermento para um “estar junto” que vai além do destino individual e o integra no destino comum. É de fato o confronto com a morte, o infortúnio, a dor, a finitude humana que permitirá a empatia, a sensibilidade e, assim, o vínculo social, ou melhor, a vinculação societária. Em contraste com os gélidos vínculos jurídico e econômico, existem na sociedade contemporânea o calor humano, a energia, a vontade de viver que transcendem relações materiais e contratuais. As histórias deste livro demonstram esse calor.

Finalmente, o terceiro ponto de vista está totalmente alinhado com o que penso sobre a ambiência da sociedade pós-moderna e o ideal comunitário. As comunidades são construídas com base em afinidades, sentimentos compartilhados, dores e estética comum. Foi o que chamei de ética da estética. O conjunto de histórias orais desses eventos infelizes é semelhante ao “rito piacular”, o qual Émile Durkheim entendeu como uma das formas elementares da vida religiosa. Desse modo, religio se refere à confiança, à (re)ligação. A dor vivida por segmentos definidos faz que cada pessoa saia da sua história singular, ligando-se à outra, aos outros, e permite-lhe estar ancorada na comunidade. Isso não impediria, por certo, a evolução das sociabilidades e dos laços que a pessoa constrói no interior do grupo, das redes.

Da mesma maneira, dizendo-se de forma mais direta, a morte de um membro da comunidade e todo o ritual fúnebre que se segue pode conduzir as pessoas da extrema tristeza à evocação alegre (memória afetiva) do membro do grupo ao final do ágape – algo difícil de explicar e quase transcendental. Devagar, o acontecimento trágico inicial pode se emancipar do seu contexto doloroso, fazendo-se sentir de forma mais esparsa, e ser percebido de forma mais leve. Não é raro que o acontecimento trágico crie a fundação, a força do vínculo. Assim é que a comunidade derrete certa geleira do trágico acontecimento. Trágico e não dramático. Porque os eventos tristes contados nessas cinco histórias testemunhais não desaparecem, não perdem seu caráter infeliz. Na perspectiva de quem os vivenciou, não há solução para esses problemas – no sentido de serem ocorrências irreversíveis: violências de gênero e outras violências. Eles não desaparecem e não podem não ter sido como foram. De outra maneira, esses eventos tristes não deveriam ter acontecido, mas aconteceram, e isso alterou as histórias das pessoas entrevistadas.

Estamos envolvidos nessas memórias e podemos mergulhar nelas. Significa que, pouco a pouco, a comunidade permite que o machucado – por triste que seja – cicatrize, que o trágico evento se torne realidade. É isso que transforma a história individual em destino comunitário – em destino comum: comunidade de destino.

Michel Maffesoli

Professor emérito da Sorbonne

e membro do Instituto Universitário da França.